人類大腦,數百億個神經元彼此相連,復雜且精密,與宇宙一樣,大腦也是人類至今仍無法征服的未知世界,因為重量只有1000多克,大約3磅,人類大腦被科學家們形象地稱為“三磅宇宙”。如今,正在快速發展的腦機接口技術為人類了解自己的大腦打開了一扇小小的窗口,透過這扇窗,巨大的潛力已經展現在我們眼前。

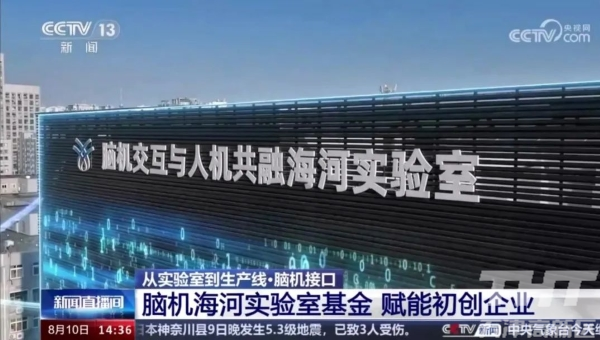

8月10日,中央電視臺《新聞直播間》專題報道了“腦機接口”技術的創新成果及實際應用,對腦機交互與人機共融海河實驗室團隊無創腦機接口康復系統、全球首個片上腦機接口智能交互系統等內容進行了詳細報道。

在科幻電影中,我們經常看到這樣的場景——殘疾人用機械臂自如地彈唱,人類依靠“意念”指揮著龐大的機械……而現實中,不斷發展的“腦機接口”技術正在將這些科幻想象變成現實。

2016年,在天宮二號和神舟十一號載人飛行中,腦機海河實驗室科研團隊與中國航天員中心合作完成了人類首次太空腦-機交互實驗。

頻頻上新 已到走出實驗室的關鍵時期

“腦機接口”作為人類面向未來的創新科技,按照信號采集方式不同,主要包括有創和無創兩種技術路線。我國高校對每一種技術路線都有探索,隨著實驗室成果的不斷積累,我國腦機接口科研已經進入了走出實驗室、邁向市場的關鍵時期。

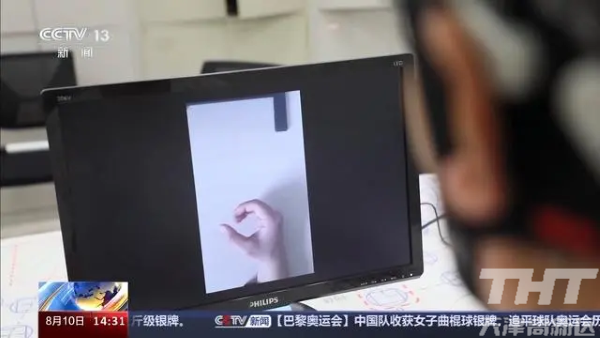

在天津市環湖醫院,由腦機海河實驗室團隊開發的穿戴式腦控外肢體手指機器人系統臨床研究已經開展了半年多,這個系統又被稱為“靈犀指”。參與臨床研究的喬先生是一名因急性腦卒中左手失去了抓握能力的患者,這是他首次試用“靈犀指”。

“靈犀指”是團隊研發的一種無創腦機接口康復系統,只要戴上腦電帽就可以通過讀取腦電信息來操控機器手指。目前的研究數據已經證實,這一系統能夠大大加速患者的康復進度。

新突破 首個片上腦機接口智能交互系統

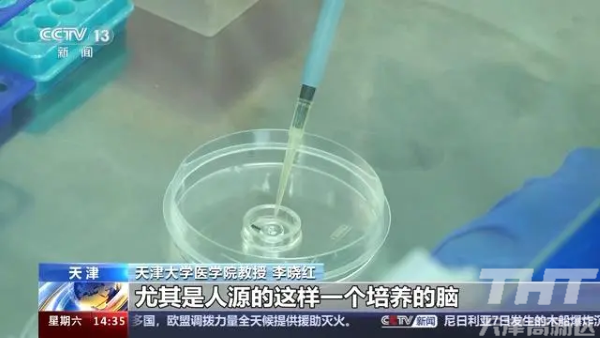

科學家們對“腦機接口”的探索遠不止于此,甚至比電影的情節更加科幻。在實驗室,李曉紅教授向記者展示了他們團隊和南方科技大學團隊的最新科研成果——全球首個片上腦機接口智能交互系統。在這個系統中,“大腦”竟然是人工培養出來的。

片上腦機接口智能交互系統簡稱“片上腦機”,專家介紹,“片上腦機”顧名思義上就是在電極芯片上培養出來的“類腦組織”,是腦機接口領域的一個重要新興分支。

天津大學醫學院教授 腦機海河實驗室PI 李曉紅:通常腦機接口用的是人或者是動物真實的大腦,但是片上腦機接口,它用的是體外培養的“大腦”,就如同我們這個模型里面在細胞培養皿上面培養的這樣一個類器官,是采用生物技術和干細胞技術培養的,這就是我們和經典的腦機接口不一樣的地方。

在科研團隊展示的實驗中,記者看到,浸泡在營養液中的人工腦組織僅半粒小米大小,研究員通過超聲波給它下達指令后,它控制的小車開始慢慢移動,并能自主避開遇到的障礙。

天津大學醫學院教授 腦機海河實驗室PI 李曉紅:它是可以通過去控制左輪和右輪的一些速度,它的一些方向,它的一些角速度來達到一些避障的效果,就是我們第一個完成的一個任務;第二個是我們還可以實現跟蹤;第三個是可以實現抓取。

李曉紅教授告訴記者,他們的片上腦機接口智能交互系統是全球首個開源的片上腦機系統,未來植入機器人中,機器人有望無需依賴人工智能算法等,就可以輔助人類完成特定任務。這一目標與人工智能相似,但路徑截然不同。

天津大學醫學院教授 腦機海河實驗室PI 李曉紅:跟我們的人類大腦一樣,它是有學習記憶基礎的,所以我們可以對它進行訓練,就像小孩子一樣,剛生出來的話,它其實什么也不會,那可是我教它就會了,我教到它什么程度它就能會到什么程度。

相較于需要大量算力的人工智能模型,“類腦組織”還具有輕能耗等優勢,科學家們認為,未來片上腦機接口將對混合智能、類腦計算等前沿科技的發展起到革命性的推動作用。

天津大學醫學院教授 腦機海河實驗室PI 李曉紅:我們現在人工智能在某一些方面確實很厲害,但是人工智能它其實是需要一個很高的功耗,它需要大量的數據級去訓練它,需要一個很長的時間,它可能要學習幾千遍它才能學會。但是我們體外培養的腦,尤其是人源的這樣一個培養的腦,它可能幾分鐘就學會了,這個可能是我們的人工智能是沒有辦法比的,它的前景是無限的。

科學與推動科技成果轉化

加速形成新質生產力技術

腦機接口的技術成熟度不斷提升,已成為主要大國培育經濟發展新動能,打造競爭新優勢的未來產業。在我國,“中國腦計劃”已經啟動,“腦科學與類腦研究”已被寫入國家規劃綱要,腦機接口更是被明確為未來產業十大標志性產品。目前,腦機接口的產業鏈還處于初期發展階段,如何推動腦機接口科技成果轉化,加速形成新質生產力,一些探索已經開始。

今年5月,國內首個面向腦機接口產業發展的專項基金——腦機海河實驗室基金正式發布,旨在建立創新投資模式,撬動社會資本支持腦機全產業鏈發展。

天津大學醫學院副院長、腦機海河實驗室副主任倪廣健介紹,腦機接口作為新興技術,實現產業化落地面臨諸多問題,比如相關政策法規的尚不健全、醫療器械證如何申請等。另外,高校也存在科研機制、經費使用等方面的限制。

針對這些問題,由天津市政府主導,天津大學等10多家單位牽頭建設的腦機交互與人機共融海河實驗室去年3月正式掛牌。

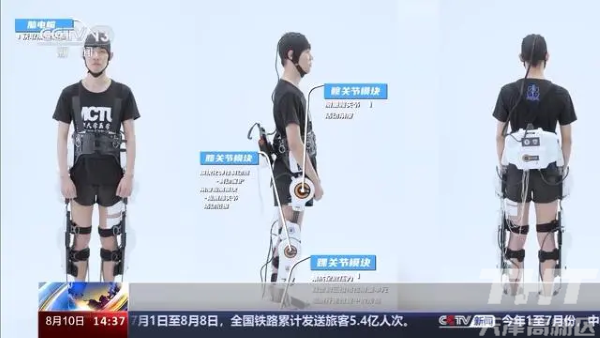

孟琳是天津大學神經工程團隊的骨干科學家,腦機交互與人機共融海河實驗室成立之初,她就帶著自己主持研發的腦控外骨骼混合助行機器人項目加入進來。在這里,她得到了資金、醫療器械申請注冊、臨床研究等多個方面的支持。

天津大學醫學院主任助理 腦機海河實驗室PI 孟琳:針對我們醫療的產品的醫療器械注冊證的申請,還有我們的裝備的檢測都有優先處理的一個政策,加速我們相關產品的落地應用,期望今年年底我們能先拿到一個二類的注冊證。

據介紹,在天津市委市政府支持下,海河實驗室打通了科研創新、科技成果轉化、產業創新的接口,同時在科技成果處置權、使用權、收益權等方面賦予科研人員自主權。在腦機海河實驗室團隊自主研發的20多個“神工”系列腦機接口醫療器械產品中,已有多個拿到了國家醫療器械注冊證。

天津大學醫學院副院長 腦機海河實驗室副主任 倪廣健:黨的二十屆三中全會再一次強調了教育科技人才三鏈融合發展,高校的優勢就是一定要將三鏈牢牢地結合起來,一定要從國家的需求、國家的重大任務入手,把我們要落地的這些場景一定要抓得實,做真正有用有大用的腦機接口,服務我們的國家重要需求。

津公網備案:12019202000211

津公網備案:12019202000211